斯蒂芬·詹姆斯·奥马拉 (图片来源:popsciencebooks.blogspot.com)

斯蒂芬·詹姆斯·奥马拉 (图片来源:popsciencebooks.blogspot.com)他是一个“生在20世纪的19世纪观测者”,在看望远镜时依赖自己的眼睛,甚至可以捕捉到一些相机或电荷耦合器件(CCD)看不到的现象——土星环上与自转锁定的条纹、精确的海王星自转周期……他甚至在4300米的海拔高度背着氧气罐,凭借24英寸的望远镜和自己的肉眼,成为1985年第一个观测到哈雷彗星回归的人。

撰文 | 蒂莫西·费里斯

翻译 | 迟讷

生在20世纪的19世纪观测者

在佛罗里达西夏地礁岛沙滩举办的冬季星空聚会上,我认识了斯蒂芬·詹姆斯·奥马拉。我入夜才到,在大门口问候这次星空聚会的组织者蒂皮·道里亚。“斯蒂芬在那里,在用我的望远镜画木星呢。”蒂皮说着,朝一个正站在梯子上,对着指向西南天区的大牛顿反射望远镜看的年轻人的轮廓点点头。奥马拉他透过目镜仔细观看,然后朝下看看自己的速写本,再画一两笔,然后又回去看目镜。这是好几代之前的天文工作者才会去做的一种工作,那时候观测就是花一整夜去画一颗行星的图。

奥马拉喜欢将自己描述成“生在20世纪的19世纪观测者”,在与他的会面中,我试图更多地去了解这类人是如何用这种过时的方法,在看望远镜时依赖自己的眼睛,而不是相机或CCD,却能够在他的时代获得最震撼人心的观测成绩。奥马拉十几岁的时候发现了土星环的放射状“辐条”,并把它们画了下来,专业天文学家却把它当成错觉——直到“旅行者号”到达土星,确认了那些辐条是真的。他确认了天王星的自转速率,获得了一个与拥有大型望远镜和精密探测器的专业天文学家迥异的数值,最终也证明他是对的。他是1985年哈雷彗星回归时第一个看到它的人,在海拔14000英尺高的地方,他吸着瓶装氧气,用一架24英寸的望远镜看到了它。

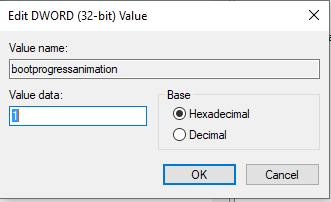

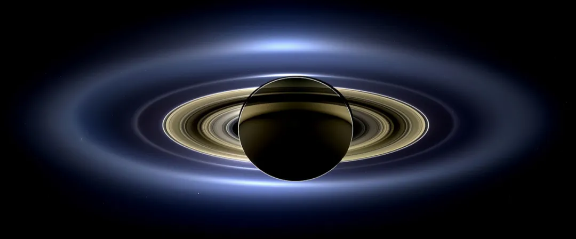

土星环(图片来源:NASA)

土星环(图片来源:NASA)时间慢慢流逝,奥马拉依旧在画。过了近一个小时,奥马拉从梯子上下来,把他的画作为礼物送给了蒂皮,蒂皮向他介绍了我们。奥马拉双眼清澈,身材匀称,面容英俊,有着黑色头发、修剪得干干净净的胡须,以及爽朗的笑容。我们走到亮着红灯的餐厅去,边喝咖啡边聊天。

与星空结缘

斯蒂芬告诉我,他在剑桥和马萨诸塞长大,家里是捕龙虾的,他有关童年的第一个记忆就是坐在母亲膝上,看1960年的那次血红色月全食。“从一开始我就与星空有种联系。”他6岁的时候自制了一张球体投影图——橄榄形的平面天球——是用玉米片盒子背面做的,他用它学习认识星座。

奥马拉在14岁的时候被带去参加了一场哈佛天文台的公众之夜活动,他在一架古老的9英寸克拉克折射镜前面排队等待。“好久都没有动静,”他回忆道,“队伍停滞了,最终人们沮丧地散开了。我记得接下来我就已经站在圆顶下了。我能听见嗡嗡的声音,看见望远镜正指向头顶的星星,一个可怜的家伙正在目镜前面找啊找,满头大汗。我注意到他可能是在找仙女星系。我问他:‘你在找什么?’

“‘一个很远的星系。’

“我等了几分钟,然后问:‘是仙女座吗?’他沉默片刻,最终答道:‘是的,但是很难找到,非常复杂。’

“‘我可以试试吗?’

“‘哦,不行,这个设备很精密的。’

“我说:‘你看,我后面没人了。我两分钟内就可以帮你找到。’我把仙女星系弄进了望远镜视场,他说:‘好,去把其他人叫回来吧,你也别走。’其他人也都通过望远镜看到了仙女星系,他们走了之后,他说:‘把你知道的都告诉我吧。’他只是个研究生,和很多天文专业研究生一样,他并不是很了解星空。我给他看星空各处,带他熟悉梅西耶星系之类的东西。我们待到黎明才下来。第二天一早他带我去了事务办公室,他们给了我一把钥匙,并且说,如果开放日我能过来帮忙,作为回报,我可以在任何时候使用望远镜。所以现在我是一个拥有哈佛天文台钥匙的14岁孩子!”

哈佛天文台老照片(图片来源:Wikipedia)

哈佛天文台老照片(图片来源:Wikipedia)此后数年,天文台成了奥马拉的第二个家。毕业后,他下午在剑桥的药房上班,然后夜晚就在望远镜那里度过,耐心地为彗星和行星作画。“为什么要在望远镜前画画?因为胶片和CCD并不能捕捉到你用眼睛看到的要素,”他说,“每个人看世界的视角都是不同的,我试图捕捉到我所看见的,然后鼓励别人去看,去学习,去发展并理解,去建立与星空的联系。”

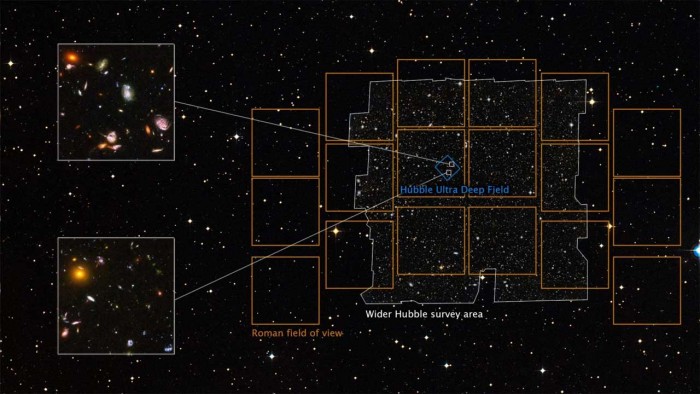

20世纪70年代中期,奥马拉在哈佛行星科学家弗雷德·富兰克林的邀请下研究了土星环。他开始观察土星其中一个环上的辐条状放射纹。他把辐条纹画在了土星图里,每天早晨塞进富兰克林办公室的门缝。富兰克林给奥马拉推荐了天文台图书馆里阿瑟·亚历山大的《土星》。在那里,奥马拉发现19世纪的观测家欧仁·安东尼亚迪也曾在另一条环上看见类似的辐条纹。但天文圈内的人却都觉得那是幻象,因为土星环不同的自转速率——这些土星环由几十亿的冰与碎石颗粒组成,每一粒都是一颗小卫星,内侧的环比外侧的环转得快——会把一切类似的特征甩掉。奥马拉向月球与行星观测者协会(ALPO,一个业余爱好者组织)递交了一篇关于辐条纹的论文,但他们不愿意发表。奥马拉毫不气馁,继续研究这些辐条纹,又研究了4年,确认它们的旋转周期是10小时——这也是这颗行星的自转周期,而不是土星环的。ALPO还是不愿意发表这些成果。“老实说,在这场冒险中愿意支持我的人,我一个也没找到。”奥马拉回忆道。

然后,到了1979年,“旅行者1号”宇宙飞船靠近土星,拍下了有辐条纹的照片。“最终我被证明是正确的,这种情感不可抑制,”奥马拉说,“我觉得自己就像威廉·赫歇尔:他看到的和毕生都在好奇的东西最终被证实。”这些辐条纹现在被认为是由尘埃颗粒组成,静电悬浮在土星磁场中,这就解释了为什么它们的旋转与土星而不是土星环的颗粒同步,而这正是奥马拉观测到,天文学家却不接受,认为在物理上不可能的。

我问斯蒂芬是如何确认天王星的自转周期的。这在很长一段时间内都是未知的事物,因为天王星太远了——它与地球的距离从来没有小于16亿英里——还覆盖着几乎无任何特征的云。他告诉我说,布拉德福德·史密斯——那个领导“旅行者号”影像团队的天文学家“有一天打电话给我说‘:好吧,千里眼,“旅行者号”再过几年就要到天王星了,我打算先得到天王星的自转周期。你觉得你能靠目视做到吗?’我说:‘这个,我试试。’”奥马拉先是研读了天王星观测的历史,然后从1980年6月开始反反复复地观察这颗行星。他一开始一无所获,直到1981年的一个夜晚,“两片亮得惊人的云出现了。它们随时间变化翩翩起舞,我追寻着它们,通过这些观测和一些别的帮助,我确认了极点的位置,为这颗行星建立了模型,获得了每片云的自转周期——平均约为16.4小时”。这个数字刺目得令人不安。布拉德福德·史密斯用智利托洛洛山天文台的一台大型望远镜观测,得出的自转周期是24小时;一支由得克萨斯大学的专业天文学家组成的队伍,用CCD影像得到的结果也是24小时。

为了测试奥马拉的视力,哈佛的天文学家把图画放在校园对面的一座建筑上,让他用自己十几岁时用的9英寸望远镜观察它们。一般人几乎看不见那些图画,而奥马拉精确地重绘了它们。天文学家在惊叹之余,担保了他对天王星所做的工作,他的成果被国际天文学联合会——一个专业组织发表。“旅行者号”抵达天王星后,确认了在奥马拉看到的云的纬度上,行星自转周期与他的值只有十分之一小时的差别。

捕捉哈雷彗星

哈雷彗星的最近一次回归,让奥马拉的目视观测成了一场怀疑论的挑战。有一天中午在剑桥,他正和两个天文学家讨论这颗即将到来的暗弱彗星——它已经在帕洛马被长曝光CCD记录下来,但还是太暗太弱,用世界上最大的望远镜也没法目视到——是如何在业余爱好者中吸引这么大范围的注意。他们想知道,当哈雷亮到接近目视观测极限的时候,他们如何评估那些宣称自己第一个看到它的报告?那时候,人们通过望远镜目视到的最暗弱的彗星,亮度大概是11等。(天体越暗,表示天文亮度的数值越高。一颗11等的天体比裸眼可见的最暗弱的星星还要暗100倍。)

奥马拉依据经验知道,凭借自己的“鹰眼”,通过一台大望远镜,在天气足够好、夜晚足够暗的情况下,他是能够看到17等的星星的。哈雷越来越接近太阳,变得“炙手可热”,有望在月达到这个亮度。奥马拉推断,如果自己在距离他夏威夷的家不远的冒纳凯阿火山上,用24英寸行星巡天望远镜,就有可能看到这颗彗星。如果不能,当其他观测者宣称自己可以这么快用更小的望远镜,在更低的海拔看到哈雷时,天文学家就可以对其可信度打个折扣了。

哈雷彗星(图片来源:NASA/W. Liller)

哈雷彗星(图片来源:NASA/W. Liller)夏威夷大学的天文学家一开始拒绝了奥马拉的请求,理由是他不可能做到。不过后来他们的态度软化了,奥马拉得以用望远镜做一次尝试,三个专业天文学家——戴尔·克鲁克香克、杰伊·帕萨科夫和克拉克·查普曼——会同时用一台88英寸望远镜在同样的高度拍下哈雷的电子影像。这样的话,一旦奥马拉宣称他目视到了哈雷彗星,就可以用大望远镜上的CCD相机拍到的彗星的位置做比对验证。

很少有天文工作者,无论是业余的还是专业的,尝试过在海拔高度为14000英尺的冒纳凯阿火山上认真地进行目视观测,在那里,缺氧会使意识模糊,减弱眼睛观察暗弱物体的能力。1月寒冷澄澈的夜晚,在望远镜旁边,奥马拉在看目镜之前吸着瓶装氧气,但只要一摘下面罩他就陷入昏沉,以至于忘了把时间调整为当地时间。“我把世界时调到了波士顿时间,而不是夏威夷时间——这是6个小时的误差,”他回忆道,“在这6小时之内,彗星有明显的移动。那是个非常灿烂的星夜,我看着星图,用星桥法很快就找到了那片区域。我花了2个小时竭尽全力去找那颗彗星,但一无所获。我不断在我能看到但是星图上没有的星星的位置上标记X,然后等着看它们当中哪个移动了,但一个也没有。最终我走到88英寸望远镜的圆顶下,给戴尔·克鲁克香克看我的星表。他说‘:你看到的是帕洛马望远镜的极限了,但是你看错地方了。我们觉得你应该回去再尝试一下。’”

奥马拉用修正过时间的星表找到了哈雷。“它甚至不是我见过的最暗弱的,”他回忆道,“当CCD还什么都拍不出的时候,我甚至能分辨出围绕在它周围的彗发。但我告诉他们的时候,没人相信我。这真是毁灭性的打击。我在精神上和身体上都受到重创。”

后来因为风力渐强,山顶上的圆顶都得关闭,但天文学家给了奥马拉特权,允许他重开圆顶,继续观测。“他可以回去,”其中一个人说,“这可是历史啊。”奥马拉重新找到彗星的位置,试图给查普曼和帕萨科夫看,但两人都看不见。所以,为了验证他的说法,当晚及第二晚,他们给奥马拉一个随机的视场,让他画出星星,然后和他没看过的帕洛马拍的图像做比对。这些测试他都通过了,说明他确实能比有历史记录的任何一个目视观测者看到更暗弱的天体。“而且,”奥马拉告诉我,“那些CCD图像经过降噪和处理之后,你猜怎么着?这颗彗星的确是有彗发的。”

我们喝完咖啡,准备回到黑暗中去了。“我一直是个严格意义上的目视观测者,用一只眼睛搜寻天空,寻找那里的新东西,”斯蒂芬说,“我想在方法上,我和19世纪用望远镜看的人没什么区别——带着好奇心。如果一个东西看上去很有趣,需要仔细看,我就去看。当我观测的时候,我一直在挑战传统。很多被认为是事实的东西其实并不是事实,而科学的意义所在,就是去伪存真。

“我们都是看星星的人,从某种意义上而言,我们本来就是由恒星物质创造的,它存在于我们的基因中,所以也可以说我们天生对星星好奇。它们代表了一种终极的力量,一种我们在物理上无法掌握的东西。当人们问‘上帝啊,为什么?’的时候,他们并不会向下看土地,而是向上看天空。”

《望向星空深处》

作者 蒂莫西·费里斯

译者 迟讷

出版 译林出版社 / 天际线

所有学科,最初都是由爱好者的热忱支撑起来的,但在发展过程中,专业的科学家逐渐占到更主流的位置。但壮美的星空下,爱好者并没有因为专业人员的进场而没落,反而在天文学发展的过程中,爱好者也有重要的贡献。迷恋星空的人太多,但他们在科普作品中往往会让位于科学家和科学理论。不过在作者眼中,更重要的是人们对璀璨星空的陶醉。而这本书穿行于现实与梦境之间,是天文爱好者给星空深情写下的一封情书。